di Salvatore Maria Calogero

La cattedrale di Catania, annessa al monastero benedettino di Sant’Agata, fu realizzata dai normanni come “ecclesia munita” per sedare le rivolte dei musulmani. In essa non furono inserite le reliquie di Sant’Agata in quanto erano state portate a Costantinopoli nel 1040. Solo dopo il loro rientro a Catania nel 1126 si pose il problema di trovare un posto dentro la cattedrale per custodirle. Il terremoto del 1169, che fece crollare la volta gotica della navata centrale, comportò la decisione di collocare le reliquie in un posto sicuro, nel passaggio inserito nel muro che divideva il presbiterio dall’attuale cappella di Sant’Agata la quale, insieme al transetto, resistette anche ai terremoti successivi, in particolare, a quello catastrofico dell’11 gennaio 1693.

La “cameretta”

Dopo l’arrivo a Catania del busto reliquiario il 15 dicembre 1377 e la realizzazione delle custodie delle altre reliquie nel corso del ‘400, si pensò di conservarle in una cripta posta sotto il presbiterio (Tancredi Bella) per consentire ai fedeli di venerarle seguendo «la migliore tradizione della prassi cristiana di costruire l’altare delle cattedrali sulle reliquie dei martiri, con tutta la sua forte valenza simbolica ed ecclesiale, da non tenere nascoste ma sempre visibili allo sguardo dei fedeli, cosicché possano apprendere da esse il coraggio della testimonianza della fede professata e della devozione proclamata» (Gaetano Zito).

Nel 1494, inoltre, quando morì il viceré Fernando de Acuňa, che alloggiava nel castello Ursino, fu sepolto di fronte all’attuale sacello dove sua moglie, nel 1495, fece realizzare dallo scultore messinese Antonello Freri il nuovo portale d’ingresso alla cosiddetta “cameretta” e l’altare dedicato alla Santa patrona. Durante i lavori di ricostruzione della cattedrale, fra le spese sostenute nel 1711, si leggono quelle «per consare il riposto, dove sta Agatuzza» dentro la “cameretta”.

La vara

Per portare in processione la cassa contenente le reliquie e il busto reliquiario fu realizzata la «vara» della quale si hanno le prime notizie in una cronaca manoscritta del XVI secolo conservata nelle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania. Nel 1519, scrisse il cronista, «in lo anno predicto de mense februarii die quarto […], lujornu chi si soli torniari la gloriusa sancta Agatha nostra advocata, si torniao supra la vara nova incommencsata di argento la quali havia circa anni chinco chi era incomencsata, […]. Per passatu si torniavasupra una vara di lignami a la mudernatucta decorata, la quali […] fu venduta a la universitati di Larcara per conduchirilu corpo di sancto Nicola Larcaro […]. La quali vara di argento incomencsao mastro VinchensoArchifel nostro catanisi». Il fercolo utilizzato fino al 1514, quindi, era in legno decorato «a la moderna», venduto alla città di Alcara li Fusi per portare il simulacro di San Nicolò Politi, ed è ancora oggi custodito nella chiesa madre. Il fercolo d’argento realizzato dall’argentiere Vincenzo Archifel, come apprendiamo dallo stesso cronista, nel 1553, «conduchendosi lu corpu di la gloriusa sancta Agatha circumcirca la cita di Cathania, […] cum la vara, havendoni xuto per la porta di porto Puntuni […]; fu necessario per la porta essiri picchula et la vara essiri auta fu bisogno calari dicta vara a bracsa fintanto chi la nixero a mano, et per la confusioni di li genti chi la portavano […], alcsando la vara abuccao cascando in terra cum impeto, di modo chi tucta si fracassao et la immagini et lu scrigno stectiro saldi per causa che stano attaccati cum certi curduni di sita». La struttura il legno fu donata alla città di Troina per portare il simulacro di San Silvestro. Entrambi i fercoli hanno otto colonne, quattro per lato, mentre il nuovo fercolo d’argento iniziato nel 1554 da Paolo di Aversa con i finanziamenti del vescovo Caracciolone ha sei, tre per lato.

Dove si trovava la “Casa vara” prima dell’800?

Cristoforo Amico, nella Cronologia Universale del Mondo, Relazione Veridica dell’Orribile, e Memorando terremoto, sortito nella Clarissima e Fidelissima Città di Catania nell’Anno 1693 scrisse: «Restano anche intatti in detta Catredale le due altre gran Cappelle che nel titolo della Chiesa corrispondono l’una dedicata al Santissimo Crocefisso, di meravigliosa devotione, e l’altra a’ nostra signora della Grattia, ove anche dello Reverendissimo Capitolo si soleano recitare li divino offici.Si mantiene anche in piedi un’altra stanza che resta vicino la porta grande a man sinistra, ove si conserva tutto il tesoro delle argenterie della Chiesa e fra le altre la celebre Bara d’Argento, ove si conducono le Sacre Reliquie della nostra concittadina nella vigilia della sua festa in celebre Trionfo ammirato in tutto il mondo».

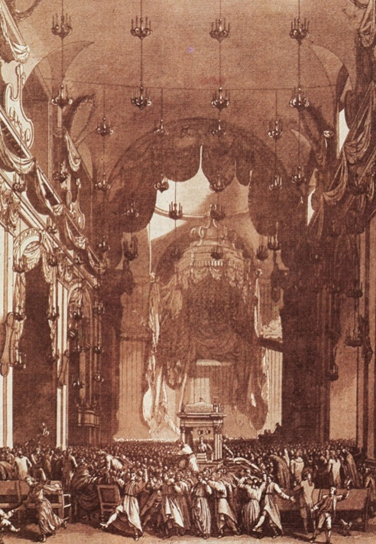

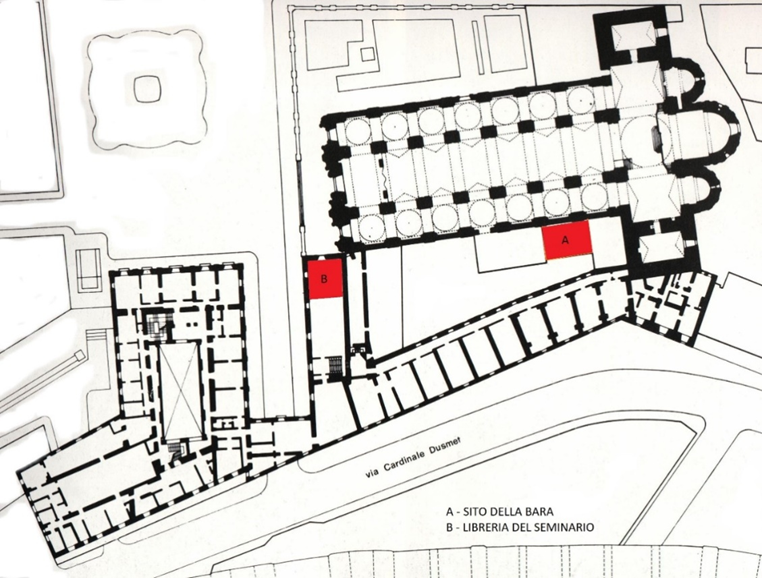

Il 2 luglio 1694, il tesoriere della cattedrale, don Giuseppe Celeste, il priore don Giuseppe Ramondetta e il regio milite don Diego Gioeni, «magistri» dell’Opera Piccola della cattedrale, ricevettero «12 statuette d’argento raffiguranti gli apostoli, 16 porta lampade d’argento e 7 pezzi d’argento dello zoccolo della bara di S. Agata», i quali erano stati rubati e recuperati dal capitano d’armi ordinario della valle di Mazzara Bartolomeo Pisano e consegnati al duca di Camastra, documentando che la stanza dove si trovava la «bara» non era stata danneggiata dal terremoto. In una pianta della metà del ‘700, conservata nell’archivio storico diocesano di Catania, si vede il «sito della bara» vicino alla cappella della Madonna.Il 4 febbraio il fercolo, contenente le reliquie della patrona, usciva all’interno della cattedrale come si evince dal disegno di Jean Houel realizzato nel 1776 (fig. 1). La realizzazione nel 1804 della balaustrata e degli scalini che delimitavano il sagrato della cattedrale resero difficoltosa l’uscita del fercolo,pertanto, fu spostato nell’attuale “casa vara” dove, fino ai primi dell’800, si trovava la «libreria» (biblioteca) del seminario (fig. 2). Il fercolo cinquecentesco, distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale insieme alla “Casa vara”, fu ricostruito nel 1947 con lo stesso disegno.

Fig. 1 – Interno della cattedrale di Catania con il fercolo nella navata centrale (acquerello di Jean Houel del 1782)

Fig. 2 – Individuazione del «sito della bara» [A] e della «libreria del seminario» [B].